Linuxについて書こう(Linuxについて書きたいこと書いた記事です。)

皆さんこんにちは、紫夜千景です。

今日はうちの高専で推薦入試がありました。それについても取り上げようと思ったのですが自分が受けても無い推薦についてまとめてもクソ記事しか完成しないと思ったので、今回の推薦入試についての記事はかなり後にはなりますが出そうと思います。

留年しなきゃ一応先輩になるのか...

さて、今日はTwitterでFFの方とLinuxについて若干お話ししたのでLinuxについて書こうと思います。

まあ高専生なら「Linux」という名前は聞いたことがある人多いのではないでしょうか。

Linux...OSの一種であり、MacOSやAndroidなどのOSのベースとなっている。Linuxは誰でも営利・非営利問わず自由に使うことができるため、新たなLinuxを開発したりすることも可能。多種多様なLinuxOSが存在している。(例:Ubuntu、Linux Mint、Kali Linuxなど)

Linux文字のの横にいるペンギンは「タックス君」というLinuxの公式マスコットです。

簡単に言えばこういうところでしょうか。

ちなみに管理人が初めて触ったLinuxはKali Linuxだったと思います。

Linuxに興味があったのは中学生の時で、友人などの手を借りてLive USB作ったのを覚えています。いろいろあって手放しましたが。

まあ経緯としては「ハッキング!?かっけー!!なにこれ!!」です。

IQ2みたいな経緯ですね。クソです。

Linuxの機能についても話そうと思いますが、この記事をPCで見ている人はWindowsユーザーが大半だったので(Macユーザーの方ごめんなさい)WindowsとLinuxの違いを比較する感じでやっていきましょう。

といっても自分が分かりやすい違いが1つしかなかったです。ごめんちょ。

・ターミナル操作が多い。

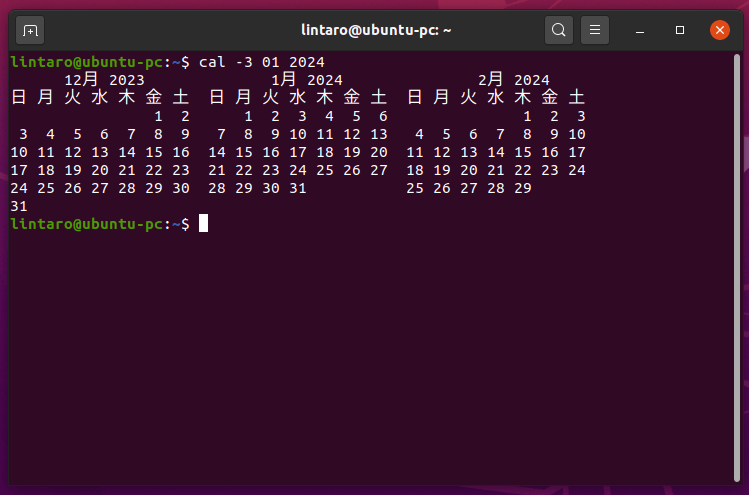

Linuxにはターミナルという機能があり、WindowsでいうPowershellやコマンドプロンプトに該当する機能です。

これを使ってパソコンを操作することが可能になります。

ここでWindowsとの違いを挙げるとすれば、このターミナルでソフトをパソコン内にダウンロード・インストールすることが可能です。

Windowsでも可能ですが、ほぼ使うことのない機能です。

ターミナルを使えば、たった1行でパソコンのシステムを破壊することだって可能です。

Windowsでもできますが。

また、Linuxはターミナルだけで動作することも可能です。

LinuxはもともとCUI、ターミナルだけの見た目から、今のアイコンをポチポチしたりカチカチしたりする画面、GUIとして拡張されていきました。

現在のLinuxも、設定を変えればターミナルで動作させることも可能です。

指令をコマンド入力ですべてやるので難易度は高いですが、高専でWSLとか入れると最初はターミナルだけで操作する感じになりますが、使えば慣れてきます。

まあWindowsからもファイル系なら操作可能なので難易度は普通です。

ここで「Linuxを使ってみたい!」という方がいたとしましょう。いたとしたときの話です。

おそらくこの記事を読んでいる高専の電気・情報系学科の方はLinuxを高専で触っているのでなんとも思わないかもしれませんが、いたとして話を進めます。

しかし、LinuxはAndroidやiOSなどでいうアプリの類ではなくAndroidやiOSというOSそのものであるため、入れるのはあまり容易ではありません。

手段としては挙げられるのは

・ハードディスク、SSDに入れる

・デュアルブート環境を構築する

・Live USBを作る

・仮想環境で動作させる

の4つです。

まず初めに、ハードディスク・SSDに入れるというのはWindowsのようにLinuxをインストールし使うという方法ですが、ノートパソコンの場合新しく買ったりドライブを付けたり変えたりといった手間がかかりますがかなり快適な環境で動作できます。

次にデュアルブート環境を構築するというのは、WindowsやMacなどもとから存在しているOSとLinuxを共存している状態を作るということです。若干システムが複雑化するのでWindowsやLinuxが誤作動を起こすことがあったりします。

そして、筆者が使っていたLive USBというのは、簡単に言えばLinuxのOSを書き込んだUSBメモリなどをハードディスクみたいなものとして扱う方法です。

Linuxは軽量なので、およそ8GBくらいあればLive USBを作ることが可能です。時代の進化ってすげぇな。USBにOS入れて持ち歩けるとか。

しかし、一部OSでは作業内容が保存できないという欠点もあります。

最後に仮想環境で動作させるというのは、パソコン上にソフトウェアを使って仮想のパソコンを作り、そこにLinuxをインストールして使う方法です。

高専生が授業でLinuxを使う際はこれの一種であるWSLを用いることが多いです。

上記4つの方法を簡単な画像付きで解説するのがベストだと思うんですが、管理人には画力がない上にめんどくさいので今回はやりません。

まあいずれ時間があったら画像付きの詳細な解説記事を改めて作ろうと思います。

間違っていたらご連絡ください。訂正します。

コメント

コメントを投稿