WSL解説(これで高専のツール系は大体解説したかな)

皆さんこんにちは、紫夜千景です。

昨日仮眠でベッド入ってそのまま寝るとは思ってませんでしたね。

おかげで昨日のブログが書けませんでした。

冬とベッドの相性があまりにも良すぎるのが悪いんです。

今日は、かつて何回かブログで触れてる「WSL」についてちゃんと解説する記事にしようと思います。

WSLは今までちょっと触れてすぐ終わりにしてましたからね。

WSL...Windows Subsystem for Linuxの頭文字から「WSL」と呼ばれており、Windows上でLinux OSを動作させるための機能。Windows公式の機能であり、OS側から機能を有効化することによって使うことができるようになる。Ubuntu, AlmaLinux, Debian, SUSE Linux, Kali Linux, Oracle Linuxなど様々なLinuxに対応している。

ほかにもWindows上でLinuxを動かすならVirtualBoxを使えばGUIでも動かすことできますけども、WSLと並行して使ってる人っているんでしょうか。

また、本来はメインとしてはCUI(コマンドで操作するやつ)でOSを扱うことが多いのですが別ツールを導入することによってGUI(デスクトップとかアイコン出てくるやつ)での操作も可能になります。

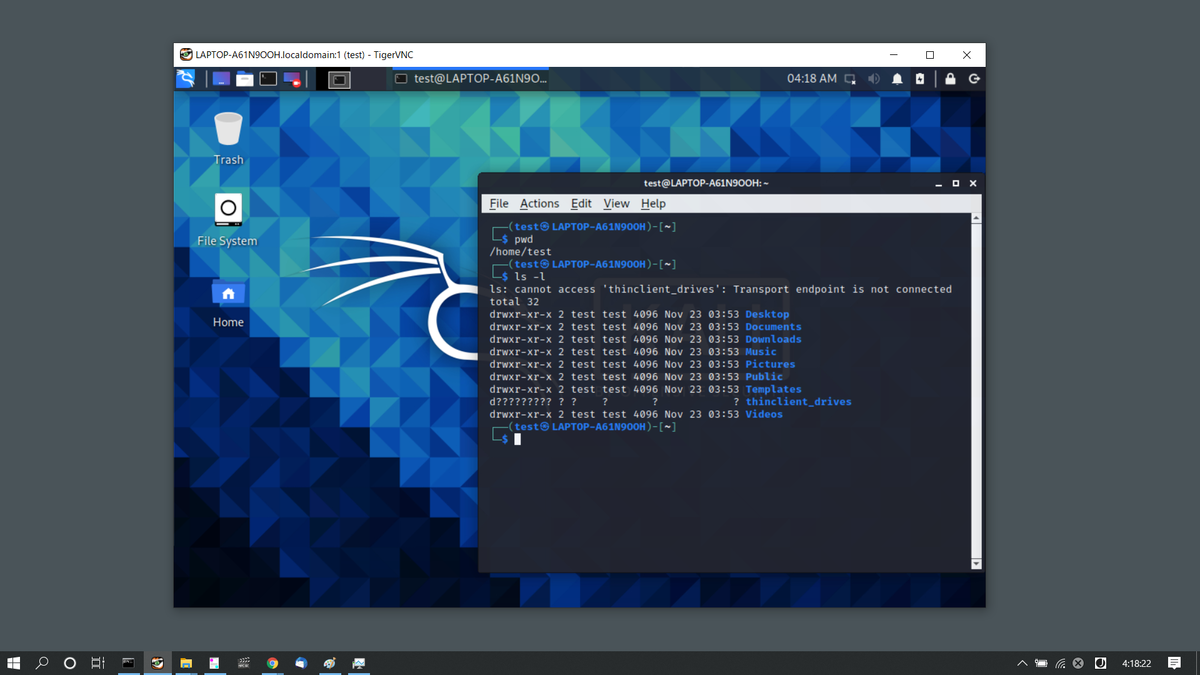

昔一度、WSL上でKali Linuxを動かしたときに「Kali LinuxはGUIで動かしてなんぼだろ」って謎の考えを持っていたので当時外部ツールを導入してGUIで動かそうとしてたんですがツールを入れてみて「これじゃないな」と思ってやめた経験がありました。

こんな感じですね。

また、WSLの設定変更などはWindowsのコマンドプロンプトやPowerShellなどから可能なので便利です。

まあコマンドプロンプトやPowerShellが使えればの話ですけど。

それ以外でのWSLの設定変更方法は知りません。

ちなみに、CUIでの動作になるのでWSLを使う際にはあまり性能の良いPCは必要ないと思います。

ただ外部ツールの導入でGUIとして動作させるならの場合は結構性能必要になるでしょうね。当時KaliをGUIで動かしてどれだけ性能使ってたか覚えてないから分からんけど。

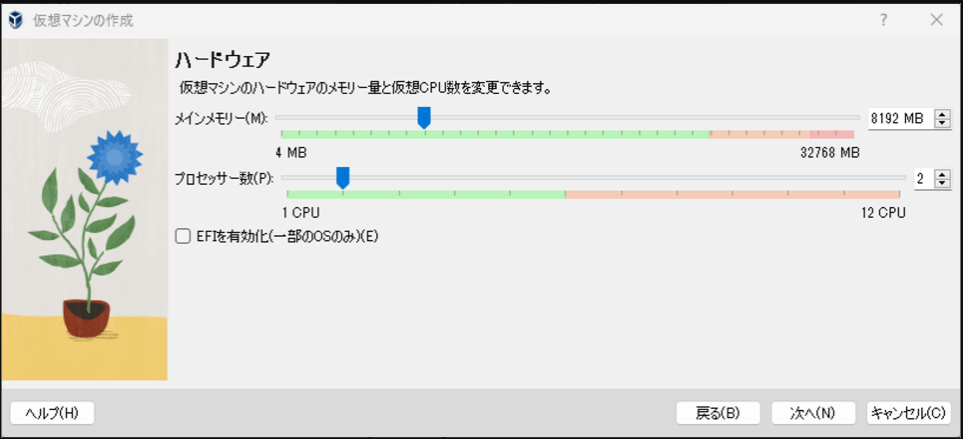

ここはVirtualBoxだと仮想マシン側に割り当てるPCのCPUやメモリ、ストレージを決められるのでそこはおそらくVirtualBoxが勝る点だと思います。

これは多分ほかの記事で言ってると思いますが、うちの高専ではVSCodeの開発環境を開発する際にWSL上でUbuntuを動作させて、Ubuntuにgccとgdbを導入して環境を作っています。

いずれ上のやつらについても書こうと思うんですけど、そこそこ長くなりそうなのでまた別の機会ですね。(正直長くなりそうだからめんどくさい。)

コメント

コメントを投稿